書家の関宏夫さんの書は、紙に書くのではなく、板刻という独特な書で、一口に言えばそれは、板に書いた筆の文字を彫刻刀で浮き彫りにする、というものです。しかも、中国哲学史を専攻した関さんは、かの「論語」の中から人口に膾炙したフレーズを選んで、板に刻るのですが、なかには1.8m X 1.8mという大きな作品もあります。

会場を見渡すとすぐに目についたのが「三省」という扁額様の作品です。ゆったりとした楷書で、かなりポピュラーなフレーズですから、すぐさま「曾子の曰く、吾は日に三たび吾が身を省みる・・・」と暗記している人は、ここを訪れる人の中には、かなりいるはずです。しかしこの言葉は最後に「習わざるを伝うるか」と、その「三省」のデテールに続くのですが、私のように、こんな風に文章を書く身にとって、この作品を我が家のパソコンの壁に飾ることを想像して、思わずぎくりとするのです。

また「父母在」という甲骨文字の作品。この全文は「子曰く 父母在せば 遠く遊ばず。遊ぶこと必ず方あり。」というのですが、私は関さんのこの作品が大好きで、関さんご自身も好きらしく、今回も三点出品していました。

『甲骨もじで あそぶ ちゅうごくの 十二支の ものがたり』より

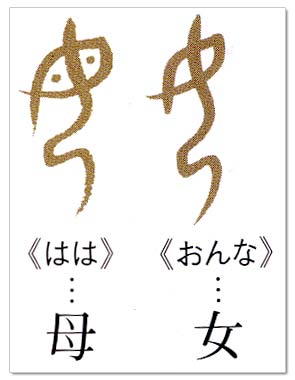

『甲骨もじで あそぶ ちゅうごくの 十二支の ものがたり』より特にこの中の「母」の甲骨文字、「母」と「女」の文字は、「No.09:ねー、うし、とら、う」で紹介した『甲骨文字で遊ぶ十二支ものがたり』の絵本の中にもこの文字は載っているのですが、二つとも殆ど同じで、ともに女性が膝をついて座った形象。ただし、母の方には二つの「点」が付いており、これは子どもにとって大切な乳房だというのです。

三点のなかの一点には甲骨文字の「母」という文字が少し進化? して、膝の部分がとれて、今見る「母」の形に近くなっています(下写真)。こちらの方には「父母在不遠遊々必有方 里仁」と、このフレーズの全文が、伸びやかな行書で添えられています。「里仁」はそれが収めてあるセクションの名前で、全体がゆったりとした気品に満ちています。

この甲骨文字というのは文字通り獣骨や亀の甲羅を刀で彫りだした文字です。関さんの場合は板ですが、それに刀を当てて文字を彫りだすわけですから、従って甲骨文字などはまさにこの板刻であることの良さが、つまり関さんの板刻はすなわち現代の甲骨文字ともいえるかと思うのです。

会場は木のかおりが印象的でしみじみとした明るさに包まれていました。そう、ある明るさが・・・。そこで今回は関さんの書の、その “明るさ”の淵源とでもいうものに分け入ってみたいと思います。

会場の真ん中には久しぶりで見る関さんが笑顔で座っておられるのですが、驚いたことに、傍らによく研ぎすまされた彫刻刀が何本かと、鑿の頭をたたく木槌、それから素材である板が何枚か、そしてもちろん墨硯紙も並べられていて、誰かが望めばその場で揮毫し、即刻に彫刻してくれる、というのです。いわば書道のライブです。このライブ感覚。つい最近、テレビドラマで高校生の書道パフォーマンス「とめ、はねっ」というのを見ましたが、関さんは以前、この町の女子校の先生をしていて、当時、といってももう十年も前になりますが、生徒たちにそういう指導をしているところを見せていただいたことを思い出しました。とにかくそこには子どもたちの身体行動のとともに生み出される明るさがありました。

この明るさ。例えば、近代の詩人石川啄木にこんな歌があります。

砂に書き

死ぬことをやめて帰り来たれり

というときの、この「大」という文字。これは関さんのように木ではなく、砂浜に指で書くわけだから、おそらく陰刻状のもので、そして百個の、というよりは、百回(こころが静まるまで)も、といった文字の情景がうかびます。

この砂、はたして乾いていたのか、湿っていたのか。それによっても、そこに書かれた文字の字様はかなり変わったものになるはずです。おそらく人差し指かなにかの指で書いたのでしょうが、濡れていればわりあいとしっかりと彫れて、指の動きに従って線の縁に砂が盛り上がって来て、一種のバリのようなギザギザが盛り上がってきます。かなりグロテスクな文字になるのではないか。それを何度も、これもおそらく、ですが、物思いに耽って座っているわけですから、殆ど同じ位置に重ねて書いてゆくような仕儀になるのでしょう。

それに引き換え、もしこの砂が乾いていたとすれば、指の文字は、書くそばから崩れて、又その上に書く。まことに生きるむなしさの表現には、むしろこの方がふさわしいのかもしれません。握ればさらさらと指の間からこぼれ落ちる、そういう崩壊の感覚に満ちた砂、そして文字。己の生と文字との間合いを極端に詰めて、今で云えば「ケイタイ短歌」みたいな新感覚の歌(すべて口語体で、しかも一首を3行に割ったりして)を託した文字。思うにこの「大」という砂の文字は、日本の近代が生んだ、記念すべき「町まちの文字」であったのです。

そのようにこの砂文字「大」にこめられたものは、なにか底知れぬ敗北感、或る挫折、への思いといったものが、これは必ずしも、経済的な挫折や貧ばかりではないのかもしれないが、いずれにしてもそれらは、近代から現代へ、という時代の変革の中で、国家的な資本の収奪が生んだ格差社会のなかで生じた自我、の苦しみの姿です。やはり暗い。

これをもし関さんの書のテーマ、論語に当たるならば、さしづめ

などが思い浮かぶのですが、 もっともこの論語が、日本でいちばん流行した江戸時代、それは全国各藩の「武士道」といういわばローカルな思想に対して、それを束ねる役割を果たすべく公用の思想として、いわばフランス語やイタリア語に対するラテン語のような役割を与えられていた、といわれています。

だからその時代、これの学習は、習字やそろばんとともに、世の中に用いられるためには、どうしても欠かせぬ必須科目であったわけで、各藩校はもちろん、町の、あるいは村の寺子屋でも、誰もが競ってこれを学習し、また意味もわからぬ幼時から、「シ ノタマワク マナビテトキニコレヲナラウ マタ ヨロコバシカラズヤ。トモ エンポウヨリキタルアリ・・・」という具合にです。

これからすると啄木の近代的挫折感は、いわば「不易流行」という言葉で云えば、その「流行」の部類に属し、それに対して、それらのもっと底の方に横たわって変わらぬもの、それはたえず流行してやまぬこの世の相をも包み込む「不易」、古典的な知恵、哲学とでもいう、そういうアルカイックな明るさ、のものではないか。それがこの関さんの個展の会場を支配していた明るさ。もちろん関さんにだって、現代的な苦しみや悩みが無い、などとはけっして考えられませんが・・・。

そんなとき、ふと、かのジョセフ・ニーダムの『中国の科学と文明』のその日本版への序文のなかのこんなフレーズを思い出したので、以下に抜粋してみます。

どうも孔子という人そのものについては、何しろ二千年以上も昔のことであるし、なかなか捉えにくいところもありますが、いずれにしても、論語に対する処遇は、まさに封建時代の反動ともいうべく、日本の近代という時代はそのようにして築かれたのであったのですが、更にニーダムは続けます。

日本文化は、商(殷)と周の時代に始まった黄河文明という古い樹幹から生まれ、見事に花ひらいたひと枝に似ている。それはわれわれの西洋文化が古代エジプトに由来したのと、あるいはまたインドの友人たちがインダス流域の神秘的な文明から来たのと同様である」

というように、自分の置かれている時代(歴史)をもう少し引いて、あるいは複眼的にみることが出来るならば、関さんの書が湛えているような明るさ/希望を、この世界に見いだすことが出来るのではないか。そんなふうに思うのです。

関さんの書のもつ、明るさの秘密を訪ねて、かなりのことばによる旅をしてきましたが、近頃元気を与えるゲイジュツに出会った気がしました。(おわり)

コメント

“アルカイックな明るさの秘密 ─ 関宏夫 刻字の世界『鑿で彫る論語のことば展』” への4件のフィードバック

いつも記事を楽しみに拝読しています。

文字の持つさまざまな力を、多様な方面から照射されているエッセイで、いつも感服しています。

文字の持つ力、それは「引力」なのかな、と感じています。文章の力ではなく、文字そのもの。それも活字ではなく、筆やペンで書かれた文字には、あるいは刻まれた文字には、良いものか、あるいは邪悪なものかもしれないけれど、人を引っ張り込む力が感じられる気がします。

ケータイや電子ブックの「フォント」には、この力がほとんど感じられないのは、なんでなのかな?と楽しみながら考えています。

もしかすると、活字やフォントには「経過」がないのに、書かれた文字には、途中かならず不完全なところがある(一つの文字を書き終わるまでに、時間の経過がある)ところ、つまり書かれた文字には「完全に向かっていく力」が内包されているからかな、と思い始めています。

不完全さを意識することが、じつは、アルカイックな明るさの秘密に隠されている、そんな妄想もいだいています。

wahei様 ご覧くださって光栄です。ご賢察の通り、活字やフォントには、一画一画と、それを生み出すに要した時間がありません。それは漢字でもアルファベトでも同じで、漢字の場合は楷書から明朝体、欧文活字はグーテンベルクの時代、それと分からぬほど聖書の写本の文字を出来るだけ正確に、まねて作られたものです。文字に内在される時間/身体行動は筆順として、それによって文字が生きたものになっていたのです。

「筆やペンで書かれた文字には、あるいは刻まれた文字には、良いものか、あるいは邪悪なものかもしれないけれど、人を引っ張り込む力が感じられる気がします。」

まったくその通りで、つまりかつて文字は、人間の身体を通じて、自然/神とつながっており、それがご指摘の(支配の)“邪悪”とつながっていたといえるわけです。「蒼頡、文字をつくって鬼神 哭く」という、中国の文字創造神話は、そういった経緯を物語っているといわれています。

ただ、フォントに象徴されるような、文字のこうした非人間化というものを、以上の経緯からみれば、だからこそ人間はここにきてやっと、アニミズムというしっぽが切れて、解放された、と見ることも出来ると思います。今の町中の看板類の文字をみてそんな自由さを感じるのですが・・・。

いずれにしても、見てくださってとてもうれしいです。いちどゆっくりご意見を伺わせてください。

蓜島庸二

お二人のコメントが興味深かったので、横からですが、ちょとコメントさせていただきます。

書かれた文字や刻まれた文字には正邪いずれかの力が感じられるという話は、その通りなんだろうなと思う一方で、それが現代になってフォントに置き換わり失われていくことは、きっと寂しいことなのだろうなと思っていました。

でも、はいじまさんの「アニミズムというしっぽが切れて、解放された、と見ることも出来る・・・」という部分を読んで、そういう考え方があるのか! と素直に感動しました。

はいじまさんの本文はもちろん、waheiさんのコメントもまた楽しみにしています。

NOUS斉藤 さんへ

「アニミズムというしっぽが切れて、解放された・・・」という私の苦し紛れのいい訳に、コメントをくださって、はっと気がついたのですが、「果たしてほんとうにそう云えるのか」と。つまり今テレビや漫画には、龍だとか鬼、妖怪があふれかえっているからです。

「解放された・・・」という視点からあえて強弁しますと、切れたからこそ、人はより自由に妖怪や、つまりアニミズムを、まったくのフィクションとして楽しむことが出来るようになったのではないか。

例えばいまNHK-TVで放映されている「テンペスト」では、琉球王国の近代化とセットで龍が登場します。王の巫女も大活躍します。これは私のようなしっぽを着けた世代の人間をも納得させながら、若い、今時の青年たち、まるでSF感覚で受け入れているのではないか。つまり龍や妖怪といった前近代的な超越的存在が、先端的SFセンスで等位に置かれているのではないか。

そんな風景を、わたしの新しい「町まちの文字」への旅の文字の姿は物語っています。そんな風景がご報告できるように、がんばります。どうぞこれからも、引き続きご覧ください。蓜島庸二