昨年は個展やグループ展の発表が立て込んで、この「町まちの文字」を書くのも久しぶりという感じです。

ミサワホームの2011年『偉人筆跡カレンダー』 ダ・ヴィンチの表紙(リンク:『偉人の生涯と筆跡カレンダー』ミサワホーム)

ミサワホームの2011年『偉人筆跡カレンダー』 ダ・ヴィンチの表紙(リンク:『偉人の生涯と筆跡カレンダー』ミサワホーム)ミサワホームの「偉人筆跡カレンダー」の今年は、かの「モナリザ」の画家(というよりは、今や小説「ダ・ヴィンチコード」の)として有名なルネサンスの画家レオナルド・ダ・ヴィンチ特集。

昨年の初めにこの欄で書いたのはその「宮澤賢治」編で、やはり同じように今年も、ダ・ヴィンチの生涯のあらましを12ヶ月に分けて、それに表紙も加えて、つまり一年をかけてその多彩な仕事を見渡せるようになっていて、なまじの美術書よりも惹き付けられる。

また賢治編でもそうだったが、ダ・ヴィンチが生まれてから67歳で没する(1452年〜1519年)までの丁寧な年表が付いている。主要作品の制作年代や事情、ライバルのミケランジェロとの関係や友人のボッテチェルリの『ヴィーナスの誕生』、フェレンツエの怪僧サボナローラの火炙りなど、当時の中世からルネサンス時代への光と闇の、ダ・ヴィンチとの関わりが、ごく簡潔に描かれていて、そこがこのカレンダーのすばらしいところだ。

この12枚もののカレンダーには、今年もレオナルドの仕事の代表的なものが12ヶ月の各月に割り振られているが、その他に、解説ページとして改めて1ページ挟まれており、各月に割り当てられた彼の仕事がきわめて手短に要約されて、つまりダ・ヴィンチの仕事に対する編集者の目がよく通っている。

例えば1月。「愛の金言2小節」では、音楽家でもあったレオナルド・ダ・ヴィンチは、楽器を考案し、手作りし、演奏し、歌った。彼の自筆の楽譜とともに、「ミラノ君主の前で馬の頭蓋骨の形に手作りした奇妙なリラを持って現れ、即興演奏をしながら神業のように歌った」というタレントぶりが、当時の画家ヴァザーリの言葉で紹介されている。この調子で十二ヶ月をたどっていけば、私たちが知っているダ・ヴィンチ、知らないダ・ヴィンチへと、さまざまにリンクできる、という仕組みになっている。

以下、各月のテーマをみると、

3月「集中式の教会建築のスケッチ」

4月「少女と一角獣の習作」

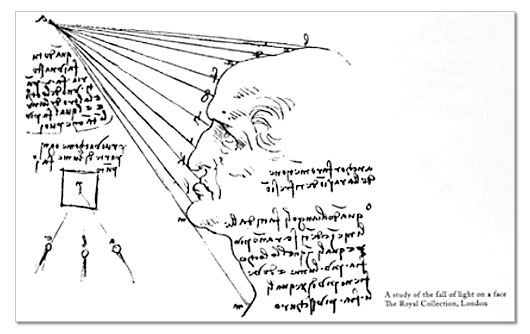

5月「光の効果と変化の証明」

6月「鳥の飛翔」

7月「果物の聖母子」

8月「飛翔の力学」

9月「特徴のある人々の頭部のスケッチ」

10月「都市設計図」

11月「女性の頭部習作」

12月「『最後の晩餐』のための習作」

このタイトルをみるだけでも、すこし美術に興味のある人なら、彼の作品との関連が、おのずから頭に浮かんでくる。

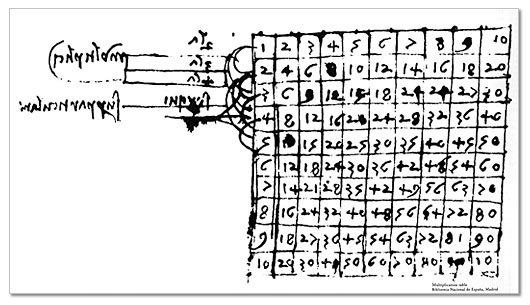

カレンダーの表紙。「倍数計算表」の部分

まず表紙だが、1〜10の数字が縦横に並べられた謎めいたマス目で、思わず、ん? これぞダ・ヴィンチ・コード! と、目を凝らすのですが、これはダ・ヴィンチ自身が書き写した「倍数計算表」というもので、縦10個、横10個、計100個のマス目の上端と左端の列に、1〜10の基本になる数字が書かれ、その交わったマスに縦と横の数の倍数が書き込まれている、いわば九九の表みたいなもの。

これはダ・ヴィンチ自身が書いた『マドリッド手稿 II』に載っているものだ。いまダ・ヴィンチ自身が書き写した、といったが、その元本は、当時、簿記などを体系化した数学者としても知られるルカ・パチョーリの著「数学大全」で、そこから写し取ったものだ。

当時の風習として、庶子として産まれたレオナルドは、正規の教育を受けさせてもらえなかったそうで、43歳で「最後の晩餐」の制作に取りかかったころ、数学という新しい知識に出会って、それをどん欲に自分のものにしていくレオナルドの、知に対する開かれた ── 人体はもとより風景画も、数学的な解析を基本に据えた ── 彼の仕事への萌芽が見られると同時に、宗教的な世界観から、徐々に人間的な世界知のパースペクティヴを獲得してゆくルネサンスという時代の鼓動、高揚感がまざまざと伝わってくる、そんな思いの1ページだ。

「倍数計算表」の「21」の部分

「倍数計算表」の「21」の部分そうした一つのポイントにある、といえそうな彼のこの「倍数計算表」だが、これはかなりのスピードで急いで書き写されたらしく、そのせいかかなり乱暴に、例えば7などは「く」の字を裏返したようになってしまって、もしそれが7のマスになければ、7とは読めないほどだし、5なんかも、Sの字が乱暴にぐしゃぐしゃと崩れたみたいになっている(後述するが、もしかしてこれは、左利きの彼が左手で表文字を書いた不自然さ故かも)。おまけに所々でインクがペンからドボッとしみてしまったために、8とか4、6などの輪の部分が黒くつぶれてしまったりしている。私の子供のじぶんのペンは、インク壷に浸しながら書くので、うっかりするとそういうことがよくあったものだ。

さらに幾つかの誤記もあって、たとえば横軸の7と縦軸の3との交わった点21を、24と、その他にも、9、15、21、48、そして最後の100は10になってしまっている。なかには誤記に気づいて、何回かなぞって、自分にしっかりと記憶させるかのように、書きなおしているようにみえる箇所もあるのだ。そういう一見ネガティヴな痕跡 ── 人間的なぐしゃぐしゃが、しかし、新しい知識にふれて、それを自分のものにしようとする高揚感として、このカレンダーの月々の表を、起伏に富んだものにして、それが私たちの日常にまで波及して、まさにこの「偉人筆跡カレンダー」の醍醐味といえるところだ。

先に述べたルカ・パチョーリの『数学大全』が書かれたのは1494年。岩波から出ている『知られざるレオナルド・ダ・ヴィンチ』に、この数学大全と手稿の表との該当箇所の写真が出ているのだが、数学大全のほうは明らかに印刷されたもので、とすると、これはいわゆるインキュナプラ。わがグーテンベルクの活版印刷術が発明された1455年から、わずか40年たらずに印刷された、まさにグーテンベルク印刷術のインキュナプラ(揺籃期本)といえるものだ。それまで写本から写本へと書き次がれた書籍というものが、グーテンベルクの発明になる活版印刷術の出現によって、権力者や聖職者の専有物から、ひろく民衆の手に行き渡るようになったとはいえ、おそらくまだまだ高価なもので、それをダ・ヴィンチが借り出して、せっせと写し取った、というわけだ。

しかし、グーテンベルクの発明はマインツで、それからわずか40年あまりの後、イタリアのフィレンツェでこの『数学大全』の筆写が行われたわけで、地続きのヨーロッパとはいえ、その印刷術の伝播のスピード感は、それと知るわたしの胸を突きあげるような、やはり大きな高揚感となって迫ってくるのだ。さらに驚くことに、わずか50年足らずのその頃には、なんとすでにベネチアのアルド出版という本屋から、今いう文庫本の原型のような、いわば袖珍本が出版されている。それのために、より字間を節約できる、イタリック書体の活字までが考案されたというではないか。(塩野七生『イタリア遺聞 』(新潮社)/今福龍太『身体としての書物

』(東京外国語大学出版会)。 ── 前者ではそのマインツとヴェネチア間の伝播の時間的距離をおもに、後者では主に袖珍本の活字とページどりの構成を ── )

ところが、この倍数表には、横から何本かの引き出し線が描かれていて、そこに何事か、例の鏡像文字(裏文字)で書き込まれている。

この鏡像文字、ダ・ヴィンチの得意とした表記法で、鏡に映すことではじめて正しく読めるという、裏返しに書かれた文字。とうぜんこれらはちょっと見ただけではよく読み取れない・・・。さすがに表中の数字は正体で書かれているが、表から引き出し線が引かれていて、そこに何事か文字が書かれているが、明らかに鏡像文字になっていて、おいそれとは読めない。

先述の『マドリッド手稿 II』に付属の翻訳によると、

三倍

四倍

superparticulare sesqui 単超過的

と読めるのだそうだ(単超過的というのは1と1/2、1と1/3、1と1/4・・・)。(レオナルド・ダ・ヴィンチ『マドリッド手稿 II』(岩波書店刊)本文翻刻/ラディスラオ・レティ 翻訳/裾分一浩、久保尋二)

一文字で 「per」と書かれた部分

一文字で 「per」と書かれた部分ことのついでにこの翻訳のいちばん下段の一行 “superparticulare” の筆跡を見てみよう。鏡像なのでとうぜん右から左へ読むわけだが、頭から3つ目の文字、興味深いことにこれは、訳文ではperと3文字からなるシラブルが、筆跡では一文字に書かれているもので、高頻度ででる文字を書く場合の慣用文字で、一種の異体字。

これは日本でも同じようなことが起こっていて、昔なら「このコト」と書くとき、「コト」を縦書きなので縦に「 ヿ 」の縦画の右に付けて点を書いて一文字にしたり、「より」なども「ゟ」と簡略化して一文字に書いたり、活字もそのように作られている。

インキュナプラの時代、印刷そのもののデザイン的美観というよりは、いまだ、写本の美しさをどのように再現するか、といういことに主眼が置かれていて、したがって活字も、書かれた文字に準じて作られる、という経緯があって、頻出するシラブルの活字にはこういうことがまま起こった、ということだ。

しかし、なぜ鏡像文字のようなそんな難しいことをしたのだろうか。書かれたものを秘密にしたいから? そうとしても、これでは、これを書いた当の本人さえも、必ずしも読みやすくはなく、ずいぶん不便だったのでは・・・と、ついよけいな心配をしてしまうのだが、それも1字や2字ならいざ知らず、5000ページとも13000ページともいわれる膨大な文書量だ。慣れてしまえばそれほど苦にもならないのかもしれないが、そのことがダ・ヴィンチそのものをいっそう謎めいた、異能のものにしていることは確かだ。

それにしてもこの鏡像文字はどのようにして書かれたのか。幾つかの説があって、一つには、両方の手にペンを握って、裏と表の文字を、中心から左右へ向けて同時に書き分けた、という説(『知られざるレオナルド』(岩波書店刊)ラディスラオ・レティ/小野健一訳)。もしそうだとするなら、右手で書いた表文字の方は、どこか別に伝わっているのだろうか。もし別々の2つの文章を同時に、となるとこれはまさに聖徳大子的神話?。この天才の、謎はますます深まるばかりだ。

5月のページの鏡文字

私は20年ほど前、この「町まちの文字」への旅の途上で、私はついにその手稿の影印本(前出の「マドリッド手稿」)を手に入れて、しげしげとその謎に向き合い、その美しさに驚嘆したものだ。変色した紙とインクの色合い・・・。

文字のラインからアセンダの線が、優雅なカールをみせて立ち上るかと思えば、反対にデセンダがゆっくりと下方にのびて先端が美しくカールして、それらがすべて右から左へ流れていくので、少なからぬ違和感とともに、読めないせいか、よけいに抽象的な、生き生きとした線の響宴として伝わってくる。

眼病平癒祈願として奉納された「向かいめ」の絵馬。下が専門の絵馬屋が書いたもの

眼病平癒祈願として奉納された「向かいめ」の絵馬。下が専門の絵馬屋が書いたものしかし、いったいどのようにしたら、そんなに美しい文字が書けるのか。

もう一つが彼が左利きだったからという説がある。確かに左利きの人にはこの鏡像文字は、わりあい容易に書けるようだ。

これは今から40年も前のこと、私が「町まちの文字」探索の旅の途上で出会った「向かいめ」という眼病平癒祈願の絵馬を取材しているときに思い当たったことだが、この絵馬「め」という仮名を二つ並べるのだが、そのとき向かって左の「め」だけを鏡像にして、ちょうど人間の目の玉が、鼻梁を中心に向き合っているように、文字でありながら絵であるようなウイットを効かせたおもしろい絵馬なのだが、この鏡像の裏文字の「め」は、やはりなかなかうまく書けないらしく、どの絵馬も一生懸命な稚拙さにあふれており、そのことがかえって誓願者の真摯な祈りのこころを伝たえてくる。神様もその真摯さを嘉したもう、という仕組みだ。

ところが、専門の絵馬屋なら、さすがにうまく書いている。これらを取材しながら、そのとき私は、ふとダ・ヴィンチの先述の筆法を思いついて、左手で書いてみたのだが、左利きでない私には、とうぜんうまく書けない。ところが、もう一つの、両方の手に筆を持ち、同時に書くという方法、つまり、中心から左手で裏文字を、右手で表文字を、その場合、意識は70%ぐらい右手に置きながら書くのがこつで、左手だけで書くのとは違って、かなりうまく書けることがわかった。

両手に筆を持ち、鏡像となるように書いた「馬」の文字

さらにもう一つ、山の神信仰に「左馬(ひだりうま)」とよぶ鏡像文字の表象がある。これは焼き畑農耕の山の神信仰が、後に稲作の伝来とともに、習合的に受け継がれたものとおもわれるものだが、その由来はこうだ。すなわち、春の到来とともに山の神を里に迎え下ろし、里に十分な実りをもたらし、秋になって稲の刈り入れが済んだ後には、こんどは再び山にお帰りいただいて、山の豊猟をもたらしていただく。そのときの山の神の乗る馬を、春の里方では、「入り馬」とよび、馬の字を鏡像に、とうぜん秋には「出馬」で、このときは馬の文字を正体で表す習わしとなっている。

山の民からすると反対に、春は「出馬」で、秋は「入り馬」ということになる。里にしても山にしても、神様はとうぜん豊穣/豊猟を約束してくれるわけだから、たぶんに “客人/まれびと” 信仰と相乗して、こちらに向かって入ってくる神様は、つねに歓迎される存在だ。その連想 ── ここはかのフロイトなら、抑圧された過去のものの回帰、とでもいうところだが ── から、客の入りを願う飲食店など客商売にもこの表象の文字が人気で、今でもよく店先に「入り馬」つまり墨書した馬の鏡像文字を掲げる習慣がある。

だから、この神の祠は、田んぼと里山の境界近くの山の裾あたりによくみかけるのだが、稲作以前にはそれは、純然とした山の神で、どこか山中のしかるべきパワースポットに置かれていたのだと思う。

大祖文皇帝の墓陵に建てられた石柱

大祖文皇帝の墓陵に建てられた石柱パワースポットといえば、古代中国の皇帝の廟にもこの鏡像文字が書かれている。この鏡像文字を「反書」対するに普通の文字を「正書」とよんでいる。

写真は502年/天藍元年、梁の大祖文皇帝の墓陵に建てられた石柱の額に彫られた文字で、正書と反書がちょうど向き合わせになるように立てられたものだ。もちろんわたしが実見したわけではない。解説によると、シンメトリーを尊ぶ風習とが作り出したものだというが、それにしてもそうしたパワースポットにそれが現れるということが、なにか不思議だ。

そして、この反書は正書を裏返しにして刻まれたものではなく、わざわざ左文字に書かれたものだ、ということが、拓本を裏返してみると、筆法や文字の結構が不自然であることからわかる、ということだ。(「書道全集5 中國5/南北朝1(平凡社))

鏡文字

現代の書道でも、左利きのひとに、わざわざ右手で筆を使わせるのは、不自然で、むしろ、左手で鏡像文字を書く、という書道があってもいいのでは・・・という意見を聞いたことがある。なるほど面白いかもしれない。そんな看板やのれん、サインボードが町中をにぎわすことで、わたしの「町まちの文字」への旅も、いっそう豊かなものになるかもしれない。

カレンダーの「Wの字」(水曜日)

カレンダーの「Wの字」(水曜日)話が横道にそれたが、もう一つ、このカレンダーの制作途上で、彼の筆跡の中にWという文字を発見したという、感激的な記事が出ている。カレンダーは七曜の表象として、アルファベットの頭文字が必要だが、その時代には独立したWという文字はまだなくて、Vを二つくっつけて並べて書いていた。要するにDouble ‘u’ (=v)。したがってこのカレンダーも、おそらく、多くの筆跡から二つ並んだVを探し出して、載せるところだったのだろう。が、幸運にも、ひと文字でWと書いた筆跡を発見した。

つまりこれは、Wという文字が独立して書かれるようになったその境目で書かれたことの記念すべき、感激的なしるしなのだ。

文字の旅をしてきた私にとっても、このWは、それかあらぬか七曜のちょうど真ん中で、まさに “光り輝いて” いる。

しかし一方で、そうであればなお、というべきか、Vを二つ並べた古体のままのWの実物も・・・だって、そんなカレンダーって、そうそう見られるものではありませんから。(おわり)

コメント

“ミサワホームの『偉人筆跡カレンダー』ダ・ヴィンチ” への1件のフィードバック

そうか、それで「W」を、英語でダブリュー(ふたつのU)、フランス語でドゥブルヴェ(ふたつのV)と読むのですね!

私は本サイト「カフェ・ヌース」の編集人ではありますが、それとは別に一読者として、いつも楽しく読ませていただいています。この回はまた、ミステリーを読んでドキドキするような、格別のおもしろさでした。