この言葉、実は私の幼時、毎年元旦のお膳に向かっていざ箸を摂ろうというときに、私の発する呪文なのです。大人達はおめでとう!を言い会うのですが、子どもの私はひとり「サムライノフエイチインチ」と、半ばふざけるように、しかし神妙に唱えるのです。

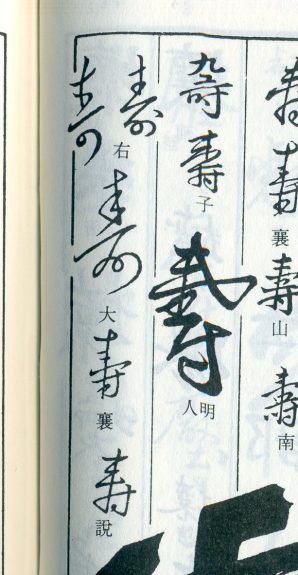

これは「壽」という文字の筆順を覚える呪文で、「サムライ」は士で、「フ・エ」はカタカナ。「一・吋」と重ねてゆくとしぜんに壽の文字が書けます。画数の多い文字の覚え方で、小学生(たしか4年生)のころ父が教えてくれたものです。√5を「ひとよひとよにひとみごろ」と覚えるようなものです。いまでも正月のお膳を前にすると、幼時からつねに病弱な身でありながらこれまで何とかいのちを継いで来られた・・・という感慨ともつかぬ思いで、ふとこの呪文が口を衝いて出るのです。

しかしこの呪文、今年の正月は些か事情が違っていました。というのも、昨年の暮れ近く、若い友人で韓国伝統刺繍作家の横井和子さんから、ご自分の刺繍で「寿」の文字を象った作品(写真・縦20cm x 横15cm)を贈って下さったからです。

横井さんの文字はサムライノ・・・の「壽」ではなく、その草書体から作られた文字「寿」のほうで、それをもう一度草書体に戻したかっこうに書かれて(刺されて)いるのですが、ご存知のように楷書体では一画一画区切って書かれるのに対して、草体では、起筆から終筆迄一気に筆を走らせます。横井さんのこの寿字も筆勢はともかく筆順はそうなっています。

何はともあれ今年の正月はこれを壁にかけて、その前に小さな鏡餅を飾り、お屠蘇を祝いました。

その横井さんの寿字のように文字と絵が一体となって一つの世界を表現する、というやり方は確かに韓国/朝鮮の民画の独特な世界です。朝鮮半島では歴史的にこうした文字絵が盛んに行われていたようで、もう一つ代表的なものに李朝時代の孝悌図が知られています。これは孝、悌、忠、信、礼、義、廉、恥の八文字をモチーフにした絵文字で、屏風に仕立てられたり、軸装して、ひとびとの日常生活の場を飾ると同時に、生活の規範とされてきたものです。こうした孝悌図に対して韓国の代表的な現代美術作家/李禹煥氏は「文字繪/李朝の民画」という文章(季刊「銀花」第四十四号)のなかで孝悌図について次のように述べています。「こうした文字絵は、部屋に置かれた瞬間から、単なる現実的な生活標語の域を超えて、より大きな哲理を具現するものとなる。すなわち、八文字の背後にある儒教的世界の究極的な真理 “仁” の境地へと人々を導くメディアへと転成する」というものです。

しかしいま私の目の前に飾ってある横井さんのこの寿字の刺繍は、長年、韓国の伝統刺繍を学んで、同じように文字と繪が組み合わされたものではあるが、そういった儒教的な匂いはしません。そんな私の感想はともかくとして、以下にデテールをみていきましょう。

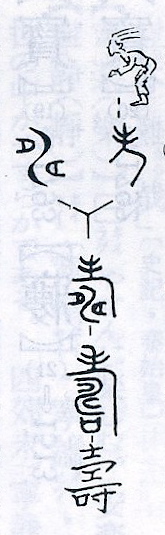

漢字博士藤堂明保先生の辞書「漢字源」によると、この壽の文字は古代中国の金文(殷周銅器などに鋳造された文字)では、いまサムライノフエといったそれはサムライ「士」ではなく、つぎのフと繋がって「耂」つまり腰の曲がった老人の形象(挿図参照)で、次の「エ・一・吋」の部分は、田畠のなかを長くくねくねと曲がって通じる畔道の形象で、あわせて「人生の長い道のりを生きてきた老人」即ち長生きを慶ぶ気持ち「長壽」、と説かれています。よく、七十七歳を㐂寿、八十を仐寿、八十八を米寿、さらには九十で卒寿、九十九歳になると、それが百に一画足りない白寿などとよんで、祝いの気持ちの表現となっています。序でながら40歳を不惑、50歳を知命、60歳を耳順、それぞれ他にも別の呼び方がありますが、これらは私の好きな呼び方です。もう一つ、40歳の而立という呼び方もありますがいい響きで、いずれも論語などから発した言葉でしょう。

田畠の長く曲がりくねった道のり・・・なるほどこの横山さんの寿は一見して草書とわかる態で、起筆からくねくねと曲がりくねって書かれていて、よくその意を体しています。文字というものは決まって筆順というものが具わっていて、前に書いた線と交差するところは、前の線の上を乗り越えて重なって進んでいます。刺繍ではその重なった時間の前後関係がはっきりと表現されて、その分線の厚みも増して、これは恐らく刺繍という仕事が可能にする特徴的な表現です。しかしこの筆順の表現は文字の造形にとって非常に大事なことで、例えば古い石の道標に彫られた文字でもちゃんとこの重なりは捉えられていて、掠れた部分なども生かされて、その文字が元は筆書きであったことのレアリティが認められるように彫られています。つまり一点一画を人間の手が書いたという文字の身体的レアリテが、石彫りすることで、石の物質感に伴っていっそう強調されて、こちらに向かって訴える生きた文字となっています。ところが近年では多分機械で彫るせいかそれが見られません。そればかりでなく、最近の町の表情の一端を担う看板などの文字も同時に、少なからず平面化し、図形化しています。

そんなことを思いながら、横井さんの刺繍の寿字のずらずらを辿っているうちにふと気づいたのですが、実は、先述のように筆が進むにつれて線が前に書いた線の「上」を横切っていくという、時間的な経過の表現には必ずしもなっていなくて(そうなっている部分もありますが)、こはいかに! 前に通った線の下の、さらに下を潜らせているか、とみえるところさえあるのです。

はて・・・?必ずしも筆順通りに書かれていない横山さんのこの刺繍文字。もしそこに人生の来し方と田舎道の比喩を充てるとすれば、自身を顧みて、なるほど仐寿を疾うに越えた今もって、決して平坦な、しかも不可逆的で直線的な道のりだった、などと言えるものではありません。もちろんそこに流れた自然時間は、不可逆的であるかもしれませんが、意識としては、つまり同じ失敗を再び繰り返してしまったり、ある場合にはまったくあらぬ方をさ迷っていたり、まさに凡夫!

そこのところを横井さんは「まあそういうものですよ。でもねっ・・・!」といいながらこうして一針一針念いを込めて縫い進めてゆく。しかも驚くべきことに、その針を、線の走る方向へすいすい、とではなく線の幅へむけて、幅を作るべく刺していることに気づきます。針もそうですが針目処に通されている糸は、たぶん1mmの何分の1かの細さのもので、つまり畳の目を積むように、その細い糸の幅づつを線が伸びていっている、ということになるのです。いったいこの作業に費やした時間は? 辛抱強いというか、まったく気が遠くなるような作業です。そのようにして横井さんの意図は、刺し方によって各部分の触感や色合いに、つまり文字の表現に変化を生み出して、その分この絵?に厚みのある奥行きを作り出しています。つまり人生のどのような平凡な一瞬々々をも噛み締めるかのように刺して行くということでしょうか。

そしてこの寿字の終筆に至って、横井さんの文字は突然、最後の部分、つまり「一インチの“吋”」にあたる6画に楷書を復活させます。復活させてその筆の終わりの部分に、なんと、二匹のリスを置いてそのふさふさとした尾へとつなげているのです。このリスは多分つがいで、目の前に生えている赤い実のようなものを食べています。横山さんによるとこれは「不老草」という植物だそうです。「不老」とくればすぐに「不老長寿」そして「不老不死」という熟語が浮かびますが、これはまさに古代中国由来の生命観からうまれたもので、ここ韓国でもおそらくその延長線上にあるものでしょう。ここにきて寿字の筆先は一挙に動物から植物へと展開します。そう思って改めて画面全体に目をやると、あたりには赤い南天の実(だそうです)やイチョウの葉が浮遊するように配されて、全体として私たちのよって立つ豊潤な自然の生命世界が言祝がれる、といった組み立てになっています。

さらにもう一つ文字のてっぺんのところに止まっている鳥はカチガラス。なんでも韓国の人々は、朝この鳥の声を聞くとその日一日良いことがある、つまり私たちでよくいう「茶柱が立つと縁起がいい」というあの類いです。

もう一つ、横山さんの描いた中に、普段あまり目立たぬものですが苔。リスの目先に描かれ、寿字の構造のなかに組み込まれるようにぽっかりと据えられた円形の、横井さんによると、これもやはり伝統的な民画ににはしばしば描かれる岩を登場させています。横井さんはこの岩を韓国伝統の岩と言っていますが、しかし韓国民画の岩は、多くの場合、長い年月風雨に曝され、風に穿たれてところどころに穴があいて、ゴツゴツと佇立するいわゆる太古岩/太湖岩が描かれています。これらの岩が決まって持っている穴、これは人界をはるかに隔てたいわば仙境? 別世界へ通じる入り口としての穴といわれています。そうした別世界の清浄の気の通う象徴的な入り口なのでしょう。つまりこれは少なからず道教的雰囲気を漂わせたものです。韓国の伝統刺繍を踏襲したといっても横井さんの描いた今回の岩はさすがにそういうものではなく、ですが同じように長い年月を経て、こちらは丸く摩耗した丸石に一面に苔を這わしめています。つまりかの太古岩の道教的風景の枯れ枯れとした乾燥の岩に対して、それを換骨奪胎して、横井さんの石はあくまでも、東アジア東端に、しかも大陸から一衣帯水の間を隔てながら横たわる、このゆたかに苔むす湿潤の気に満ちた日本の、生命的情景に換骨奪胎させています。

これは、横井さんの寿字も、確かに孝悌図と同じ漢字がモチーフになってはいるが、先述のように儒教的な生活の規範とか理念とか哲学を一枚の繪にして伝える、というよりも、われわれ人間の住むこの自然環境全体の、およそ生物に共通した生命の湿度のようなものを纏わせながら、つまり寿字を一本の樹木とみなして、そこから枝分かれするように、或は根を張るように、リスという動物の尾へつながり、カチガラスへも。さらにはリスが食べている「不老草」や南天の実、降り注ぐイチョウの葉、などなど植物類の生命的歓喜、さらには石とそこに生える苔などの依存関係の寿。「寿」と「樹」というように並べてみるとき気付くのは、私たちの生命の基本のところに存在する一本のこれは生命樹ともいえそうです。

もしかすると韓国では、そうした二様の文字繪を生活の場に張り巡らして、その微妙なバランスをうまく取り入れることで庶民の日常生活が特色付けられているのかもしれません。

ちょうど先ほどまで韓流の歴史ドラマ、16世紀中頃の朝鮮王朝の物語を観ていたのですが、或る日イケメン貴公子のところへ、美しく咲き誇る牡丹の掛け軸が届いて、広げてみた貴公子は一目見て「ほう!『富と栄華を現す牡丹か』と、嬉しそうにつぶやく場面がありました、つまりどのように美しいか、ではなく、いきなり「富と栄華」というコトバをそこに読みとって、それを身辺に飾ってその力にあやかる、といった感覚。その故にこの「牡丹の絵は美しい」のでしょう。

この牡丹の花の富貴感覚は実は我が国でも、例えば商店の売り出しや開店祝いの祝額では、やはりこの牡丹の花の図形をかたどった真ん中にこの「壽」の文字を組み合わせて、商売繁盛の、富貴感覚を描いたりしています。とくに牡丹の花は中国の国民的な花でもあるわけですから、文化的に上位にある国からの外来のセンスへの憧れからする“あやかり感覚” “あやかり願望”はこうして朝鮮半島を経て日本列島へと齎されてきたのでしょう。ちなみに当の韓国の国花は木槿。ということは先の韓流歴史ドラマの貴公子は、牡丹を外来の、今でいうモダンな富貴感覚を持った威力をこの絵の上に感じて喜んだのでしょう。そう思って改めて韓流歴史ドラマをみてみると、例えば妃、側室などのおもに女性の部屋の装飾に、あの穴の開いた大胡岩を配した向こうに、ここを先途とばかり咲き誇る色とりどりの牡丹が屏風を飾っているのが眼につきます。

ところで、この文章をやっと書き終えた、つい今朝ほど(2018年4月11日)何気なくNHKのBSニュースを観ていたのですが、突然その牡丹の屏風が、なんと韓国を訪問した河野外務大臣と文在寅韓国大統領との会談の背景に映ったのです。韓国の屏風は、日本のそれより幅が狭く(?)細長くみえるのですが、下部に例の大胡石が配されその後ろからたくさんの艶やかな牡丹が立ち上るように咲き誇っているもので、それが何扇も連なる大きな豪華なものに見えました、もしかしたら刺繍?かと眼を近づけてみたのですが、そしてこの対談の場がどういう部屋であったか定かではありませんが、いずれにしても牡丹の絵はこうしてかなり公式の場面にも登場しているようで、先ほど「妃や側室の部屋飾り」と書いたことを思いながら、慌ててこのところに挿入した次第です。

それはそうとして、そうした朝鮮半島と日本列島の交流の何千年という歴史のなかで、例えば正倉院御物などをみても、はるかユーラシア大陸/中国大陸から朝鮮半島を経て齎された多くの文物の、それは恰も吹きだまりの様をみるようだとはよくいわれるところです。

そのようないわゆる大文字の文化遺産ばかりでなく、私たち庶民の日常生活にもそれは少なからず影響を与えながら、その幾分かは今も痕跡のように遺ってきたのでしょう。

まさにカチガラス(日本ではカササギ)の鳴き声がその日一日の幸運をもたらす、といった、あるいは茶柱が立つと縁起がいいといった類いの、文字にこそ書かれていないが、この寿字の刺繡画も、われわれが現代の絵画を見る造形感覚とは違う、古くからの言い伝えとか、民間信仰にその根をもつ文字/言葉が隠されています。しかし日常的な幸運感覚は、たぶん、茶柱ではありませんが、いっときほっとするような、日本人である私たちにも共通する感覚でもあって、横井さんの韓国刺繍を刺すそこに第一のレアリティがあるのでしょうし、韓国伝統刺繍へのかくも強い傾倒も、やはり日本人の心の底の奥底に潜むそうした無意識の領域に向けて、それを一針ひとはり掘り起こすように刺し続けている、いわば彼女の一つの存在証明なのでしょう。いや、きっとそうです。

そしてその寿字に言祝がれて流れるあらゆる生命の生の一瞬々々の時間を・・・そう我々は誰しもその瞬時もとどまることなき「時間」という強大な瀑流に曝されながら、まさに自然の「破壊と再生」の働きのベルトに乗って、刻々の生を生きているという事実を見ないわけにはいきません。先述の仐寿も白寿も、そのすぐ裏側にこうした時間の瀑流を貼付けての、いや、それだからこその言祝ぎだということです。そしてこれは生きものばかりではなくて、実は鉱物も、有機も無機も、この世界のありとあらゆる、たとえばあの放射性廃棄物という、世界のあちこちの原子力発電が日々放出する廃棄物さえ、自然状態に減衰するまでに100,000年という、私たち人類の生命時間からすると途方もない “時間” を持っていると言われているし、そればかりか地球という惑星さえも、45億年とか50億年とかいわれる未来には太陽熱の衰えとともに、その生命を閉じ、死の星と化してしまうというではありませんか。そうであればあの神様でさえ日々刻々と変化の風に曝されているのでしょう。まさに「諸行無常」。われわれはそういう中で、刻一刻をまさに「生き延びて」いる。確かに、と同時に、だからこそ、というべきかこの私自身も寿字の刺繍に言祝がれるほどに、まあまあの長寿を(そしてまた細々とではあるが仕事も続けることが出来て)過ごしつつまさにその日々を「生き延び」て、この「今」がある、という有り難さを感じています。顧みて、それもこれも戦後70年という平和(?)な “時間” によることを思わぬわけにはいきません。

先に述べた壽の文字の「老+田舎のくねった道」というように空間的に辿った字面の、その空間の上を、つまりこの身を流れる「時間」という激流のありか。横井さんの刺繍はその一針一針を進めながら、じつに多くの気付きを齎せてくれるのです。

愚にもつかぬことをながながと書いてきましたが、一篇の詩をそえて、この拙い筆を、いや覚束ぬPCのファイルを閉じることにします。

旅人は待てよ このかすかな泉に 舌を濡らす前に 考へよ人生の旅人 汝もまた岩間からしみ出た 水霊にすぎない この考へる水も永劫には流れない 永劫の或時にひからびる ああかけすが鳴いてやかましい 時々この水の中から 花をかざした幻影の人が出る 永遠の生命を求めるは夢 流れ去る生命のせせらぎに 思ひを捨て遂に 永劫の断崖より落ちて 消え失せんと望むはうつつ さう言ふはこの幻影の河童 村や町へ水から出て遊びに来る 浮雲の影に水草ののびる頃

(西脇順三郎「旅人かへらず」より) (おわり)